高原明珠,丝路遗珍:西宁两千年历史中的文明交融 ——从河湟古邑到现代都会的时空对话

一、河湟咽喉:中原与高原的千年握手

公元前121年,霍去病北击匈奴、西逐羌人,汉帝国在湟水河谷筑起一座军事要塞——西平亭(今西宁)。这座夯土堡垒不仅是中原王朝经略西域的跳板,更开启了农耕文明与游牧文明在此的千年对话。魏晋南北朝时期,鲜卑族建立的南凉国(397-414年)定都西宁(时称乐都),在虎台遗址上留下高23米的点将台。当南朝士族吟咏山水时,青藏高原东缘的这座都城正见证着游牧政权首次系统引入汉地城防技术——夯土层中夹杂的碎石,至今仍在诉说那段胡汉交融的传奇。

二、唐蕃古道:丝绸、茶叶与佛光的走廊

“自从贵主和亲后,一半胡风似汉家。”唐代诗人陈陶笔下,正是文成公主经西宁入藏的盛景。考古工作者在西宁出土的波斯萨珊银币和粟特风格鎏金器证明,这座海拔2261米的城市,曾是丝绸之路南线与唐蕃古道的黄金交点。北宋时期,西宁(时称青唐城)作为唃厮啰政权都城,茶马互市规模冠绝西北。现存南禅寺明代壁画中,商队牵着骆驼穿越丹霞地貌的场景,恰是当年“西域贾胡以香货易茶”的生动写照。而塔尔寺珍藏的宗喀巴大师金身唐卡,则见证藏传佛教格鲁派如何通过这条通道辐射整个蒙藏地区。

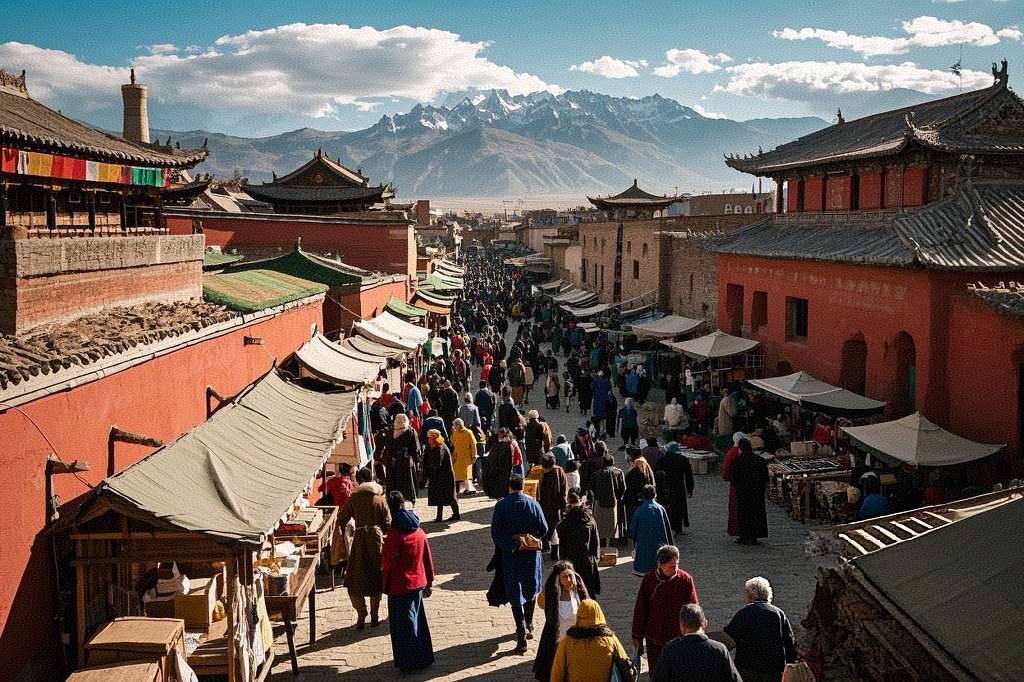

三、明清卫所:多民族共生的文化拼图

明洪武六年(1373年),西宁卫的设立让这座城市迎来新的转折。北禅寺(土楼观)悬壁而建的道教宫观与伊斯兰教东关清真大寺穹顶新月遥相辉映——前者北魏时期的石窟中,飞天衣袂仍带着健陀罗艺术的风韵;后者1913年重建时,甘肃名匠融合阿拉伯风格与中式斗拱,创造出独特的“中西合璧”式唤醒楼。清雍正年间,随着驻军屯田和茶马司的兴盛,山西、陕西商帮在西宁北大街建起山陕会馆。这座现存最完整的明清商业建筑群,梁枋间的砖雕既有麒麟送子,也有葡萄纹样,恰如城市基因里刻着的多元包容。

四、时光馈赠:不可错过的文明印记

- 塔尔寺艺术三绝

酥油花、壁画、堆绣构成的视觉史诗,其中大金瓦殿屋顶的1300两黄金,在高原阳光下仍闪耀着信仰的温度。 - 沈那遗址

4000年前的齐家文化聚落,出土的骨笛能吹奏完整音阶,证明新石器时代的河湟先民已掌握精妙的音乐体系。 - 馨庐公馆

民国时期“青海王”马步芳官邸,彩色玻璃窗与藏式木雕共处一室,堪称近代民族建筑交融的活标本。

结语

从汉家烽燧到吐蕃驿站,从茶马商埠到现代新城,西宁就像湟水河畔的转经筒,将羌笛、驼铃、唤礼声和汽车鸣笛编织成独特的文明和弦。当我们在中心广场仰望民族团结纪念碑时,或许能听见两千年的风带来同一句箴言:

“各美其美,美美与共。”(小贴士:参观北禅寺记得抬头看!丹霞悬崖上的“九窟十八洞”里,北魏佛像正对你微笑呢~(๑>ڡ<)☆)